近年、健康志向の高まりとともに「減塩醤油」を選ぶ方が増えています。

塩分の摂り過ぎは高血圧や生活習慣病の原因になるため、「減塩=健康に良い」と考えるのは自然な流れかもしれません。

しかし、本当に減塩醤油は“安全”なのでしょうか?

実は、減塩醤油にも意外なリスクや落とし穴があるのです。

本記事では、減塩醤油のデメリットや注意点、安全に使うためのポイントをわかりやすく解説します。

減塩醤油とは?

通常の醤油との違い

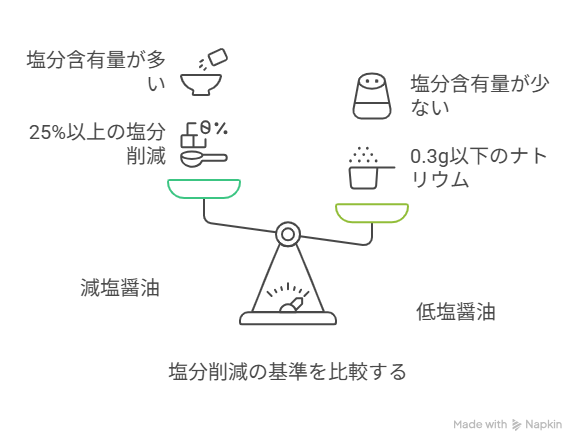

減塩醤油とは、通常の醤油に比べて食塩の量を25%以上カットした商品です。

たとえば、一般的な濃口醤油の塩分濃度が約16%に対し、減塩醤油は10~12%程度。味や風味をできるだけ維持しながら、塩分だけを抑える工夫がされています。

そのために、うま味調味料や保存料などが追加されるケースもあります。

減塩の定義と表示基準

日本における「減塩」や「低塩」の表記には、以下のような基準があります。

- 「減塩」:同種の一般食品と比較して25%以上食塩相当量が少ないこと

- 「低塩」:100gあたりのナトリウム量が0.3g以下

- 「食塩不使用」:塩を原材料として加えていないこと

パッケージや成分表示をしっかりと確認することが重要です。

減塩醤油の主なデメリット

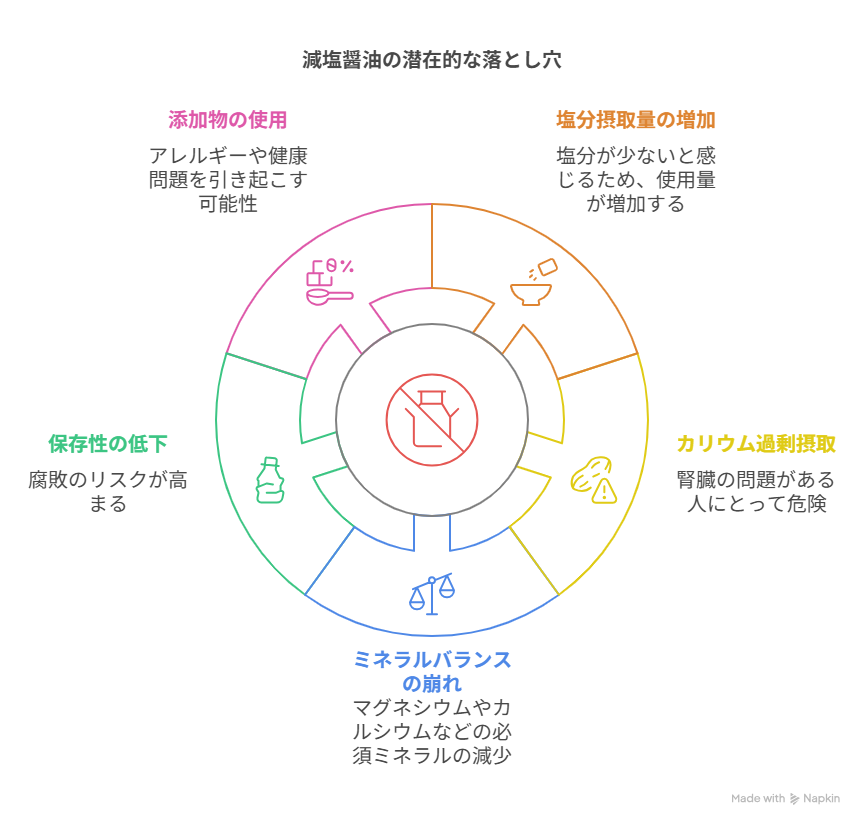

1. 塩分過剰摂取のリスク

「減塩だから安心」と思ってたっぷり使ってしまうのは危険です。

塩分が少なく感じる分、つい使用量が増えてしまい、結果的に摂取する塩分量が増加してしまうという落とし穴があります。

2. カリウム過剰摂取の危険性

多くの減塩醤油では、塩化カリウムが使用され、ナトリウムの代わりに塩味を補っています。

カリウムには利尿作用や血圧を下げる効果もありますが、腎機能が低下している方が過剰摂取すると危険です。

体内にカリウムが蓄積されると、「高カリウム血症」などの健康リスクが高まります。

3. ミネラルバランスの崩れ

塩分を控えることで、マグネシウムやカルシウムなど他の必須ミネラルの摂取量が減少するケースもあります。

マグネシウムは血圧の安定や神経機能の維持に関わる重要な栄養素です。

減塩だけを重視するあまり、栄養バランスを崩してしまうリスクがあることも覚えておきましょう。

4. 保存性の低下

塩分には強い防腐効果があります。

減塩醤油はこの効果が弱いため、腐敗しやすく保存性が下がる傾向があります。

- 開封後は冷蔵庫で保管

- なるべく早く使い切る

- 清潔な容器・スプーンを使用

といった基本的な衛生管理がとても重要になります。

5. 添加物の使用

塩分を減らすことで、味のバランスや保存性を補う必要があり、うま味調味料・甘味料・保存料などの添加物が使われることもあります。

これらの添加物は、人によってはアレルギー反応や体調不良の原因になることもあるため、敏感な方は特に注意が必要です。

減塩醤油を安全に使うためのポイント

減塩醤油を取り入れる際は、以下のポイントを意識しましょう。

- 使用量を適切に管理する

少量でも満足感が得られるよう、他の調味料や香味素材を活用しましょう。 - 原材料表示を確認する

カリウムや添加物の有無をチェックして、自分に合った商品を選びましょう。 - 保存方法を守る

開封後は冷蔵庫で保管し、風味や品質が落ちる前に使い切るのが理想です。 - 体調や健康状態に応じて調整する

持病がある方は、医師や管理栄養士と相談のうえ使用を検討してください。

減塩醤油以外の減塩対策

日常の食事では、以下のような工夫でも減塩が可能です。

- 出汁や香辛料を活用する

昆布や鰹節の天然出汁、しょうがやにんにく、スパイスを使うと、薄味でも満足感がアップします。 - 調理法を工夫する

蒸し料理やオーブン調理で、素材本来の味を引き出すと、調味料に頼らなくても美味しく食べられます。 - 他の減塩調味料を使い分ける

減塩味噌、減塩ドレッシング、無塩バターなど、他の減塩製品とバランスよく使いましょう。

まとめ

減塩醤油は、塩分を控えたい方にとって頼れる存在ですが、「減塩=安心・安全」ではないことを理解することが大切です。

使用量、添加物、保存状態などに注意を払いながら、賢く・バランスよく取り入れることが健康への近道になります。

毎日の調味料選びが、将来の体調や生活の質を大きく左右するかもしれません。

自分の体と向き合いながら、正しい知識で健康的な食生活を目指しましょう。