最近、テレビやSNSでも話題の「酢納豆」。

納豆に酢を加えるだけのシンプルな組み合わせですが、「体にいい」と話題になり、毎日続ける人も増えています。

そもそも納豆にはナットウキナーゼや大豆由来の豊富な栄養素、酢には有機酸やポリフェノールなど、健康に役立つ成分がたっぷり含まれています。

しかし、薬剤師の立場から見ると「どんな効果が期待できるのか」「安全に続けるためにはどうすればいいのか」といった視点も大切です。

この記事では、酢納豆のメリットとデメリットを詳しく解説し、薬剤師目線でおすすめの酢や取り入れ方も紹介します。

酢納豆の健康メリット(薬剤師視点も補足)

腸内環境の改善:酢&納豆菌のW発酵作用

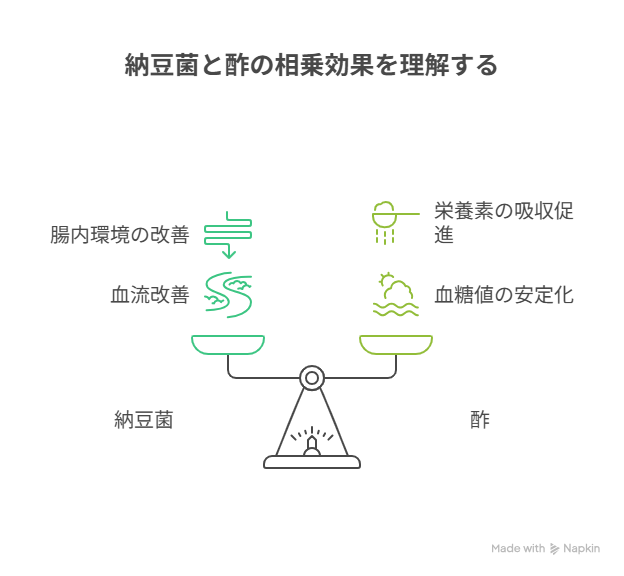

納豆菌(ナットウキナーゼ)と酢の有機酸は、腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌の繁殖を抑える働きがあります。

発酵食品同士の相乗効果で、便通改善や免疫機能のサポートが期待できます。

栄養素の吸収促進:鉄・カルシウムの生体利用率向上

酢に含まれる有機酸は、ミネラルの吸収率を高めることが知られています。

特に鉄やカルシウムの吸収が向上するので、貧血予防や骨粗しょう症対策にも役立ちます。

血糖・血圧・脂質への作用

酢は血糖値の急上昇を抑える働きがあり、納豆は血流改善効果が注目されています。

ただし、降圧剤や血糖降下薬などを服用している場合は、薬との併用に注意が必要です。

例:降圧剤や血糖降下薬と一緒に摂る場合のモニタリング

・血圧や血糖の変動を定期的にチェック

・めまい、倦怠感があればすぐ医師・薬剤師に相談

酢納豆のデメリット・薬剤師が見る注意点

ナットウキナーゼの活性低下リスク

酸性の酢により、ナットウキナーゼの酵素活性が減弱する可能性があります。

効果を重視する場合、食べ方やタイミングに注意が必要です。

胃腸への負担

酢の酸性が強く、胃酸過多や胃潰瘍、十二指腸潰瘍を持つ方には負担になります。

胃に痛みを感じる人は注意が必要です。

栄養素の一部損失

葉酸やビタミンB群は酸に弱く、分解されやすい性質があります。

妊婦さんや葉酸が必要な方は特に意識しましょう。

相互作用の可能性

ワルファリン(抗凝固薬)など血液をサラサラにする薬を服用中の場合、酢納豆の作用が重なり出血リスクが上がることがあります。

副作用的リスク

過剰摂取により、腹痛や下痢などの消化器症状が出ることがあります。

「健康にいいから」といって一度に大量摂取するのは避けましょう。

薬剤師が教える「酢納豆を失敗しないための取り入れ方」

酢納豆は続けやすく、健康効果も期待できますが、薬剤師の視点からは「量やタイミング」「体調への影響」をしっかり管理することが重要です。

ここでは、失敗しないための具体的なポイントを紹介します。

摂取量の目安は「1日1パック+小さじ1杯の酢」

基本は、納豆1パックに対して酢は小さじ1杯程度が適量です。

これ以上の量を摂ると、胃腸への負担や栄養バランスの偏りが起こるリスクがあります。

摂取タイミングは「食後」がおすすめ

酢の酸性は胃を刺激しやすいため、空腹時の摂取は避けるのがベター。

特に胃が弱い方は朝食後に取り入れると負担を抑えやすいです。

胃が弱い人は「胃薬の併用」も検討を

胃酸過多や胃潰瘍歴がある方は、酢納豆を食べる際に胃薬を併用するのも一つの方法です。

ただし、自己判断ではなく、必ず医師や薬剤師に相談してください。

薬を服用している人は「体調のモニタリング」を

降圧薬や血糖降下薬、抗凝固薬(ワルファリンなど)を使用している方は、酢納豆の作用が重なることで血圧低下や出血リスクが高まる可能性があります。

血圧、血糖値、出血傾向を定期的にチェックし、異変があればすぐ専門家に相談を。

酵素活性を守る食べ方

ナットウキナーゼの効果を重視するなら、納豆と酢を別々に食べた後に混ぜる方法がおすすめです。

これにより、酸による酵素の失活を最小限に抑えられます。

タイプ別おすすめ酢(薬剤師視点で選び方提案)

米酢/穀物酢

・まろやかで低刺激。

・胃腸が弱い方におすすめ。

りんご酢/ワインビネガー

・フルーティで飲みやすい。

・ポリフェノールが豊富で抗酸化作用あり。

黒酢

・アミノ酸が豊富でエイジングケア向き。

・酸味が強いので、少量ずつ慣らして摂取。

ポン酢・ゆずポン酢

・味付け感覚で使いやすく、減塩食品との相性も◎。

続けやすい!アレンジ&薬剤師がすすめるレシピ例

- スタンダード:納豆+小さじ1の酢

- 胃に優しい:豆腐+納豆+酢

- 抗酸化強化:黒酢+青じそ+ごま油少々

- 血流サポート:りんご酢+納豆+ひじき+オリーブオイル

比較まとめ表(薬剤師チェック付き)

| 項目 | メリット | デメリット | 薬剤師視点の判定 |

|---|---|---|---|

| 吸収促進 | ◎ | - | ◎(管理が重要) |

| 酵素活性 | - | × 酵素低下あり | △(タイミング調整) |

| 胃粘膜刺激 | - | △ 酸による負担 | △(胃腸薬併用可) |

| 薬との相互作用 | - | △ 出血・血糖変動 | △(相談推奨) |

| 継続性・実用性 | ◎ | - | ◎(適応可能) |

まとめ:こんな人におすすめ/注意すべき人

おすすめの人

・生活習慣を改善したい

・鉄分不足が気になる

・血流や血圧をサポートしたい

注意が必要な人

・胃弱、潰瘍がある

・抗凝固薬(ワルファリンなど)服用中

・妊婦(葉酸が必要)

服薬中の方や持病がある方は、必ず医師や薬剤師に相談してから取り入れてください。

終わりに

酢納豆は、健康管理の強い味方になりますが、正しい知識と体調管理が必要です。

薬剤師としては「体調と薬の影響を理解した上で、無理なく楽しむこと」が一番のポイントです。

「自分のペースで、薬との相性を見ながら」—そんなふうに、賢く酢納豆ライフを楽しんでくださいね!